Né en 1977, Nicolas Aiello vit et travaille à Montreuil. Œuvrant au cœur de l’espace publique, il poursuit un travail d’investigation des liens qui s’y tissent entre l’intime et le collectif. Cette réflexion, qui pose la question de la mémoire à travers l’observation du quotidien, l’artiste l’a d’abord menée lors de ses voyages dans des villes étrangères. Mêlant mémoire collective et expérience personnelle, il pose aujourd’hui son regard, depuis la fenêtre de son atelier, sur les mutations de son quartier et ses habitants. Née de la rencontre entre un projet personnel et une commande de la ville de Montreuil, cette exposition « dépeint » au fil des œuvres présentées, la rencontre entre l’espace de la ville et son histoire, observée à travers le filtre poétique d’une individualité.

Questions :

Depuis plusieurs années, vos recherches vous ont amené à voyager, depuis l’Amérique du Sud jusqu’à Venise, en passant par différentes régions de France. Dans cette exposition, vous portez votre regard sur votre propre quotidien, sur le paysage urbain qui se déploie sous les fenêtres de votre atelier. Comment ce projet est-il né ?

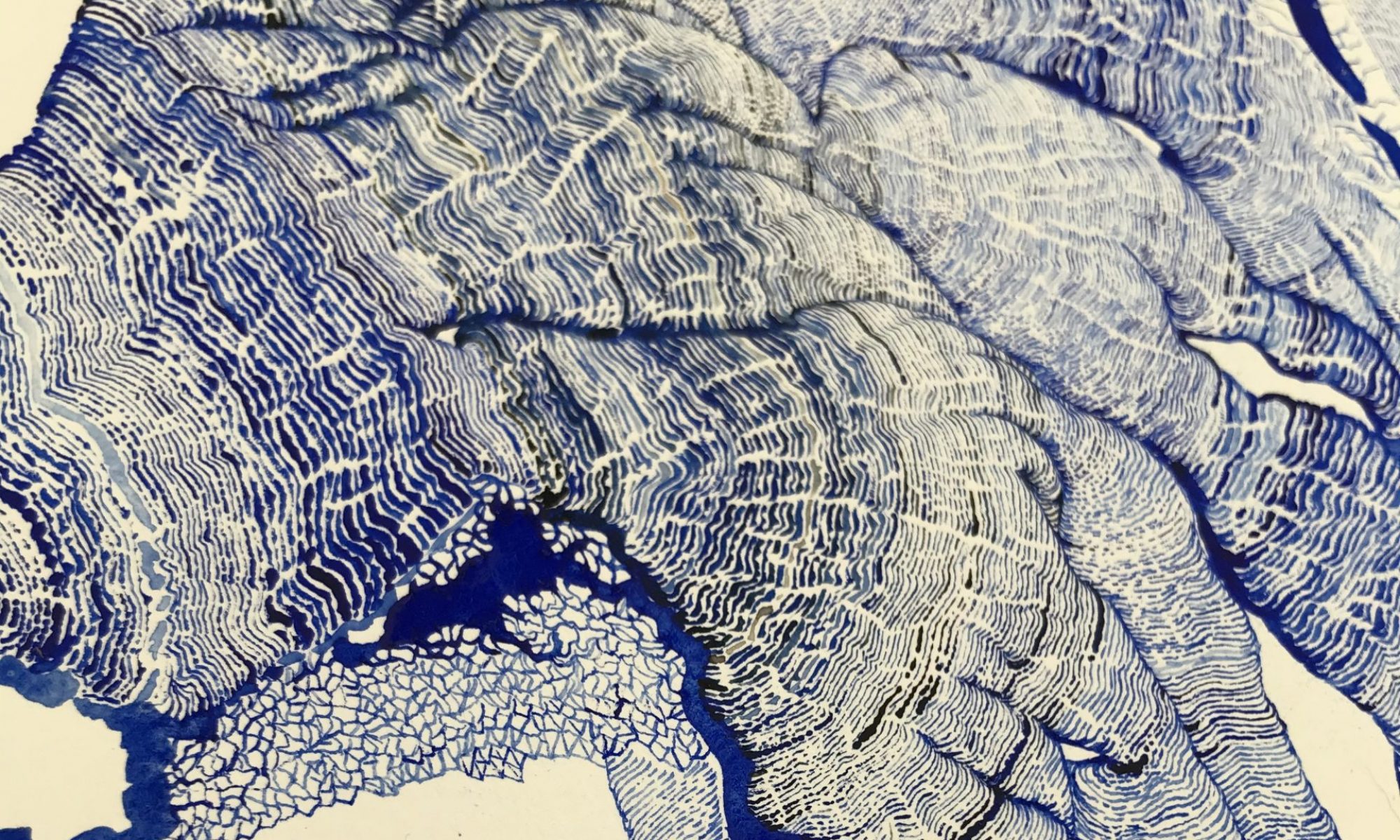

Ce projet est né suite aux premières portes ouvertes des ateliers l’année dernière où je présentais un ensemble de pièces confrontant le rapport des individus à la mémoire collective de la ville. Quelqu’un m’a lancé l’idée : pourquoi ne pas faire un travail sur le quartier Bel Air en pleine mutation urbaine, quartier dans lequel je vis et je travaille ? Je trouvais l’idée intéressante, et me suis lancé dans ce projet : le résultat en est la série Appartements témoins- 16 vues de la barre du square Beethoven. Il s’agit d’une réinterprétation abstraite d’un territoire réel : la rue du Bel Air avec en toile de fond la barre du square Beethoven. Je dépeins, par le dessin, le paysage vu à travers le cadre de la fenêtre de mon atelier. Je retranscris par des descriptions, jour après jour, la mutation urbaine de la ville, d’un territoire précis. Je m’intéresse à ce que je vois par la fenêtre, la démolition, puis la reconstruction d’un immeuble d’habitations, son évolution dans le temps. Au fil des semaines, des logements sont abandonnés, vidés, les fenêtres sont murées. Autour, une vie, des mouvements subsistent, rien n’est figé. J’observe la mutation urbaine, architecturale, politique de ce morceau de territoire d’un quartier de l’ex-banlieue rouge de Paris. Parallèlement, lors de ballades dans le quartier, j’ai photographié la paume des mains des personnes rencontrées. La superposition de ces photographies, imprimées sur du papier celluloïd transparent, et du dessin crée une nouvelle image.

Dans cette exposition que j’ai

intitulée « Dépeindre », j’ai décidé de présenter

cette série en confrontation avec d’autres pièces relevant de la

même démarche. Dans la série Pa(ysa)ges,

chaque dessin commence toujours par une marche dans la ville. J’y

récolte des mots lus sur mon trajet (publicités, tags,

signalétique). Je présente également une toile posée à

l’horizontal sur un socle, où le dessin des mots relevés lors de

marches se confronte à la tridimensionnalité de la toile, à son

architecture.

Il y a aussi une vidéo, Traversée,

dans laquelle je dessine, par la marche, une ligne dans l’espace

public, transcrite par la caméra posée sur mon torse et un montage

vidéo rythmé par les pulsations de mon cœur.

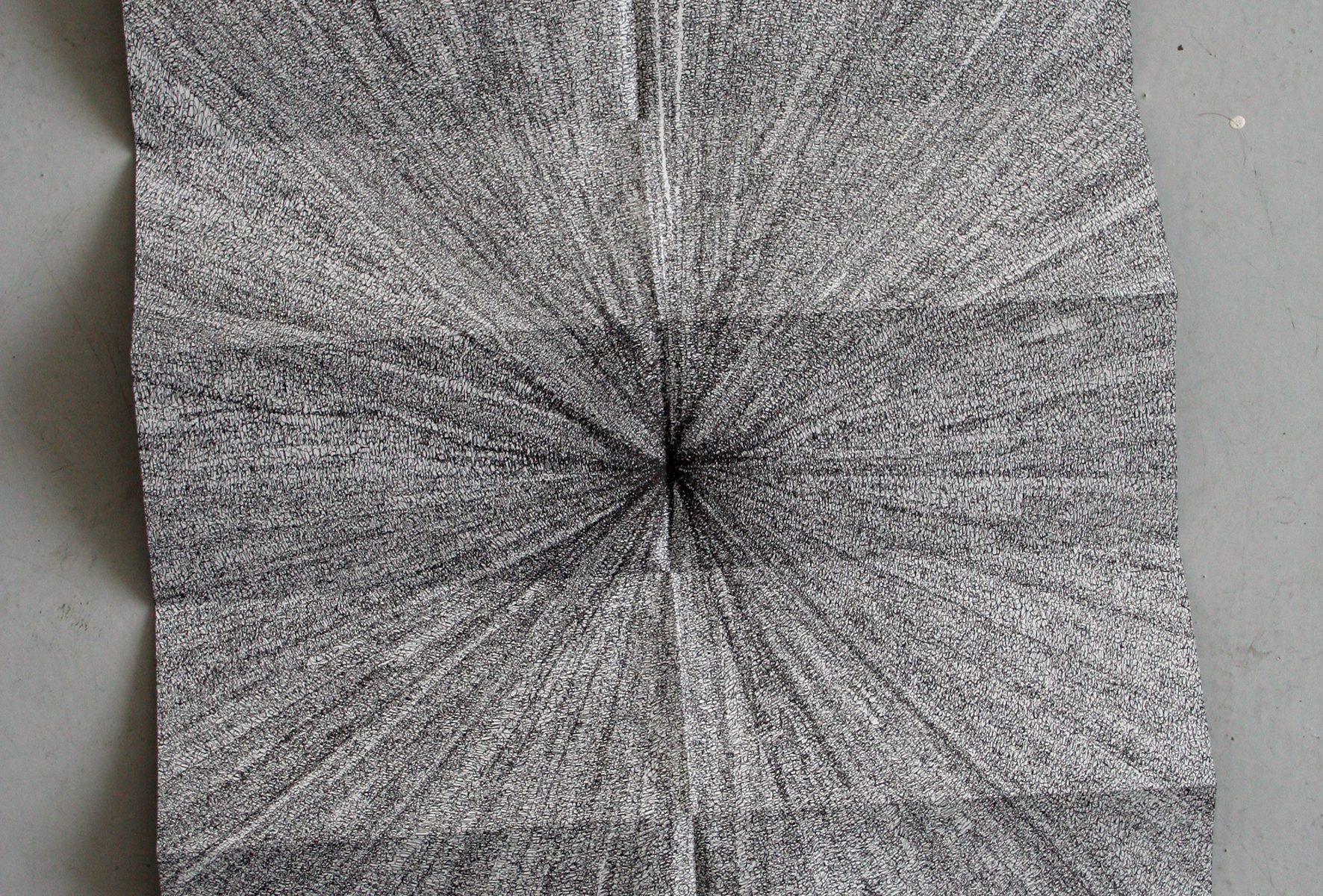

Enfin, un dessin (celui qui est reproduit dans cette édition) réunit toutes les listes de mots récoltés dans la ville, les notes prises pour réaliser ce projet. Il se présente comme une grande carte qu’on déplierait, celle de la vie d’un quartier mais aussi d’un projet.

Pour l’exposition à Montreuil, il me semblait intéressant de présenter ce travail dans mon atelier. La rue du Bel Air, la rue se trouvant sous la fenêtre de mon atelier, est un peu la « frontière invisible » entre la zone rénovée et la zone qui ne l’est pas encore. Lors de l’exposition dans mon atelier, les visiteurs verront la série des Appartements témoins en confrontation avec les immeubles visibles du cadre de ma fenêtre.

L’errance, la déambulation sont centrales dans votre démarche. Plusieurs de vos travaux déclinent d’ailleurs des titres qui se rapportent à ce champ lexical : « Itinérant », « Traversée »… Ce rapport à l’espace procède-t-il d’une méthode ? Quelle place la marche occupe-t-elle dans le processus de création de l’œuvre ?

La marche est en effet au centre de plusieurs de mes travaux, j’aime l’idée qu’elle permet de « dire ». Elle n’est pas si éloignée du langage finalement, il y a des pauses, un rythme, un cheminement… Marcher, c’est une manière de créer une ligne dans l’espace, le corps étant l’instrument par lequel se dessine cette ligne. Dans Objets trouvés (2001), je marchais dans la ville pour trouver des boîtes que je transformais en camera obscura pour enregistrer l’endroit exact où j’ai trouvé cette boîte ; dans la vidéo Traversée encore, la marche est au cœur de l’œuvre. Pour la série des Pa(ysa)ges, j’ai relevé les mots avec un lecteur mp3, mais également sur un carnet de croquis.

Dans ce projet, c’est aussi

l’opposition entre l’errance et la part de hasard qu’elle

induit, et la systématisation du dessin, la contrainte de l’espace

de la feuille qui m’a intéressé.

Plusieurs artistes qui

s’intéressent à la marche m’ont influencé dans ce travail :

Francis Alÿs, Gabriel Orozco et d’une autre manière, Richard Serra.

La lecture de « Zone » d’Apollinaire dans Alcools

mais également Les passagers du

Roissy express de François Maspero

ont nourri cette recherche.

Lors de vos précédents projets, l’usage de médias comme la photographie ou la vidéo procédait d’une démarche presque exclusivement in situ, que ce soit dans l’espace publique de la ville ou dans l’espace privé des habitants, pour donner naissance à des images en prise directe avec le réel. Les œuvres présentées dans cette exposition, la série des «Pa(ysa)ges» et des «Appartements témoins», relèvent d’un processus de création plus traditionnel: le travail « sur le motif » et sa recomposition en atelier. Comment cette rencontre entre deux univers, l’espace intérieur, intime de l’atelier et le monde extérieur, public et social, s’opère-t-elle dans ce travail ?

Je parlais tout à l’heure de

frontière invisible dans la rue du Bel Air séparant la zone où se

trouve l’atelier et la barre du square Beethoven. Ces dessins font

dialoguer ces deux zones, par mon point de vue, par le dessin. Mais

c’est aussi les photographies de paumes de la main de passants

(habitants, personnes travaillant à côté…) prises dans la rue du

Bel Air, entre les ateliers et cette barre d’immeubles qui appuient

ce dialogue, cette rencontre avec l’espace social.

Le choix du dessin, qui introduit une plus grande proximité dans l’acte créatif, a-t-il été motivé par ce rapport plus intime au sujet ?

Il est assez paradoxal. Il me permet de prendre de la distance par rapport à un lieu où je vis et je travaille. Mais je trouve dans ce rapport au dessin, au mot écrit et à la déambulation dans la ville, un rapport avec le graffiti que j’ai longtemps pratiqué. D’ailleurs cette idée saugrenue de relever des mots m’est venue de là. Lorsque je prenais (et prends encore) le RER, j’ai pris l’habitude de lire les peintures en chrome sur les quais à la fenêtre du wagon. Mais je pense avoir un rapport au médium « dessin » identique aux autres, celui de la vidéo, de la photographie : je choisis mon médium selon le propos que je veux développer, celui dans lequel je me sens le plus à l’aise pour pouvoir dire ce que je veux. Dans ces séries, le résultat graphique jouant sur les variations de gris faisait aussi écho au béton des immeubles.

Dans «Les récoltes culinaires», des portraits d’habitants de Fontaine photographiés dans leur cuisine étaient accompagnés au verso du récit personnel d’une recette et de son histoire. Dans «Appartements-témoins», le texte fait corps avec l’image et, à l’individualisation des portraits se substitue une représentation métonymique de personnes anonymes à travers la photographie de leurs mains. Entre image et récit, photographie et œuvre graphique, ces œuvres acquièrent un statut hybride. Oscillant entre abstraction et figuration, comment s’y articule le rapport au réel ?

La photographie n’a pas le même

statut dans Les récoltes culinaires

et Appartement témoins.

Le premier travail consiste en une série de portraits posés dans

une architecture, un espace privé appartenant à des gens. Dans le

second, la photographie est un élément faisant partie intégrante

d’une œuvre (du dessin). Lors de la prise de vue, celle-ci étant

directe, je me suis obligé à ne pas choisir, à prendre le nombre

exact de photos. Cette part du réel entre en interférence avec le

dessin.

Les paumes de mains sont photographiées en très gros

plan et imprimées en transparent sur celluloïd. Ceci afin de perdre

la symbolique liée au positionnement de la main et afin de dépasser

(même s’il existe) le rapport de la main avec certains signes

forts (lecture des lignes de la main, la main décorée au

henné,…). Ce qui m’intéresse, ce sont les traces du temps, de

l’histoire de la personne, les marques d’usure par le temps, le

travail, les plis, la pigmentation de la peau qui, imprimés très

légèrement, deviennent un signe graphique comme mes descriptions de

mots. Le rapport au réel se trouve aussi dans le lieu, l’urbanisme

qui conditionne la retranscription du dessin. Par le relevé de mots

lors de marches, le réel passe par le filtre du dessin.

Le mot et l’image sont deux moyens de représenter la réalité. Tandis que l’art conceptuel accorde le primat de l’écrit sur la représentation plastique, ces dessins procèdent d’une intrication complexe, le mot se métamorphosant en image. Quel rôle joue le mot dans cette « réinterprétation abstraite d’un territoire réel » ?

Je me suis aperçu en travaillant sur la série que l’étymologie de « texte » et « tissu » (pour tissu urbain) est la même. Ici, les mots sont des motifs. Le mot est libéré de son concept et de la barrière de la langue. Il passe la barrière du champ plastique, il devient un détail du dessin. Les descriptions se chevauchent et forment une œuvre graphique. Se crée alors une sorte de rythme scriptural entrant en résonance avec le paysage que j’observe. Ce dessin contient du sens que le spectateur a la liberté d’interpréter à sa manière. Parfois, dans mes dessins, des mots deviennent lisibles aux yeux des spectateurs attentifs, les renvoyant à des images propres à eux seuls.

Entretien avec Pauline Lucet-Tiberghien (conservatrice du patrimoine), 2008.