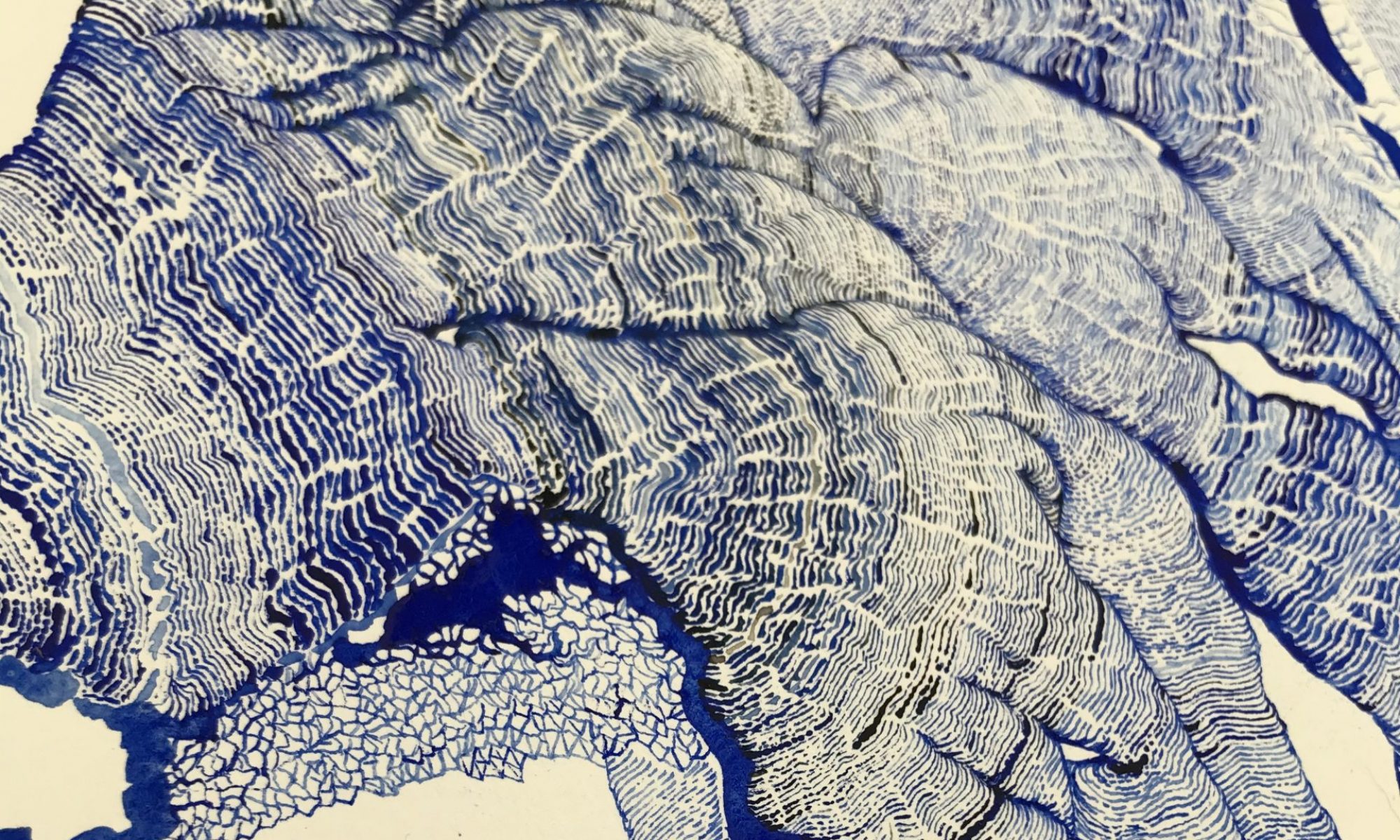

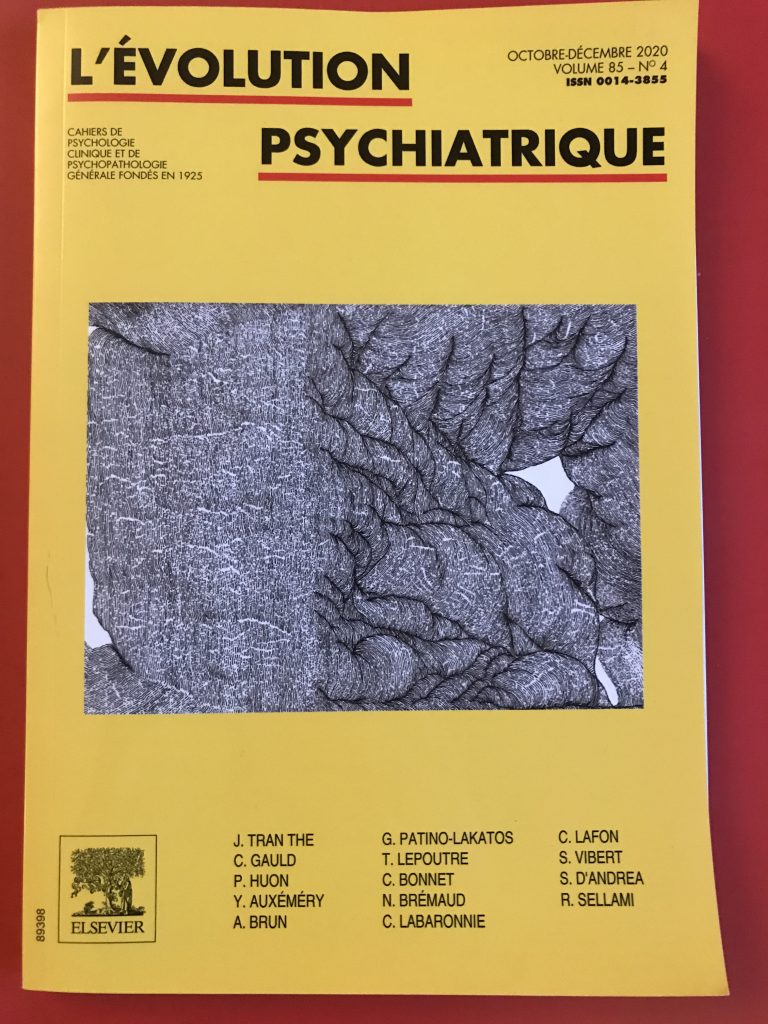

Nicolas Aiello, Archipels 8, 2019,

Dessin à l’encre de Chine sur papier

14,5 x 21 cm

Qui n’a jamais été émerveillé par le spectacle d’un bouillon de petites lettres encore fumant, l’apparition paradoxale de symboles qui en appellent à l’esprit sous l’aspect rudimentaire d’une préparation alimentaire ? C’est le sens transcendant qui émerge de la matière, la révélation d’une signification potentielle dans le chaos primordial de la soupe. Décrivant des volutes et autres tourbillons, on croit voir dans l’eau ces petites lettres, chargées de tout leur potentiel, prêtes à faire sens là où leurs associations ne font que le jeu du hasard.

La prédominance de l’écrit dans notre culture détermine le regard que l’on porte sur tout élément graphique susceptible de s’apparenter, de près ou de loin, à ceux que nous utilisons pour écrire : fragments d’images ou d’objets aux contrastes marqués qui prennent l’aspect de symboles ou dont le seul alignement suffit à évoquer la présence d’une phrase. L’omniprésence de l’écriture sous toutes ses formes et l’éducation que nous avons reçue depuis notre plus jeune âge, essentiellement tournée vers son acquisition, oriente la lecture que l’on fait des autres signes et images qui surgissent de notre environnement.

De manière générale, les travaux de Nicolas Aiello s’ingénient à fixer ce phénomène de glissement qui consiste à voir dans une organisation d’éléments visuels une écriture latente, et inversement. Ils prennent le plus souvent la forme d’objet graphiques dont l’identité entretient cette ambiguïté, oscillant entre l’image et le symbole. Tenant en équilibre sur le seuil où l’image est sur le point de basculer dans l’écrit, la plupart de ses oeuvres mettent en évidence cette tension. En amont de ses recherches, la série des RTF consiste par exemple à saisir sur un trajet les images des objets qui recomposent le déroulement du paysage lors d’une marche ; et, après avoir réduit ces objets à des silhouettes contrastées, à les aligner à la manière d’un texte mural pour en faire comme des idéogrammes de langues inconnues. Les dessins obtenus mettent alors en évidence la manière dont notre vision périphérique a tendance à réduire le monde à des signes reconnaissables pour mieux l’organiser, avec une propension à simplifier et aplanir tout ce qui est perçu comme secondaire.

En sens inverse, l’artiste s’empare d’éléments textuels prélevés dans son environnement pour les amener à faire image. Différentes séries de dessins au stylo à encre empruntent ainsi leurs lignes à des textes qui issus d’éléments d’archives personnelles, d’articles de journaux ou encore de successions de tags. Les premiers travaux à mettre en oeuvre cette démarche s’attachaient à représenter fidèlement les documents choisis, constituant des facsimilés réalisés à la main. Développant cette pratique dans une autre direction, la série intitulée Renseignements présente un ensemble de dessins composés de lignes d’écriture qui se libèrent du document d’origine. Au terme d’un relevé scrupuleux, les lignes d’écritures se serrent les unes contre les autres au point de générer un effet de texture sur toute la surface de la feuille. Elles se suivent, se compressent, se chevauchent en partie, venant creuser l’espace de la page et y faire surgir comme des paysages aux perspectives incertaines. Se développant conventionnellement de gauche à droite et de bas en haut, elles laissaient déjà entrevoir comme des étendues de champs labourés par les mots.

Vint ensuite la série Revue de presse, où les informations issues d’un grand quotidien se trouvaient retranscrites dans un format correspondant au document d’origine, mais dont les lignes se mirent à converger vers un centre imaginaire, évoquant des rets de lumière émanant d’une étoile ou matérialisant le cône de la vision humaine tel que définit par la perspective linéaire. Les lignes s’émancipèrent ensuite de l’horizontalité pour décrire des espaces de plus en plus complexes, tantôt tendues en faisceaux de lignes droites, tantôt enroulées en volutes, tantôt formant des blocs rectangulaires, tantôt des masses organiques, mêlant parfois même la souplesse tortueuse du méandre à la simplicité impartiale de l’angle droit. Ces lignes de mots, à la manière des phylactères au moyen desquels la tradition picturale déployait l’écrit dans l’image, droits, courbés ou tout en circonvolutions, se mirent à définir à elles seules l’espace de la représentation. Des montagnes surgirent de l’horizon scriptural. Nuages et rayons de lumière diffusèrent le verbe en perçant la fenêtre close du bloc de texte. Le verbe s’abîmait dans l’image pour procéder à la genèse de véritables mondes de mots. Les dessins entendaient ainsi rendre aux symboles la matérialité graphique que l’activité de lecture leur retire, racontant à travers leurs paysages rayonnants d’anciennes histoires relatives à la perte de la langue originelle, langue dans laquelle signifié et signifiant, fond et forme, mot et monde coïncidaient, condamnant l’un et l’autre à se superposer sans ne plus jamais pouvoir se rejoindre.

Parmi les textes transposés en dessins se rencontrent des fragments d’histoires collectives et personnelles qui ont pour point commun d’être menacées par l’oubli, et disparaissent déjà dans leurs recouvrements. Les paysages nébuleux de phrases devenues illisibles font par là également penser au travail de la mémoire. Si l’enrôlement récurent des motifs nuageux dans la représentation n’est pas sans évoquer la métaphore commune du rêve et les reconfigurations inconscientes du souvenir, c’est l’entremêlement même des mots qui tend à incarner le caractère fumeux de la mémoire. Dans la confusion des souvenirs, les récits se superposent, se recouvrent, s’estompent, se morcellent ou se substituent les uns aux autres. Si la mémoire se structure avec l’acquisition du langage, c’est aussi au moyen du langage que l’oubli en vient à la structurer. Dans les limbes de la conscience, les mots tournent en volute, les récits se reformulent en boucle, changeant à chaque fois les faits en les recoupant, en les opposant ou les confondant, en les soulignant ou les effaçant. A l’image des récits intérieurs au moyen desquels les contours de nos souvenirs ne cessent de se redéfinir, l’archivage que ces dessins mettent en oeuvre est celui des processus mêmes de l’oubli. Au sein des réseaux de lignes qu’ils tissent et entremêlent, les couches de récits sont consignées pour être rendues à leur nécessaire altération. Les mots y apparaissent, non pour être lus et entendus, mais pour générer un effet de brouillage, à l’instar de la neige qui recouvre un écran de télévision, produisant ce qu’on appelle en musique un bruit blanc, une nappe de son qui ressemble à un souffle grésillant, le plus pauvre en termes mélodique mais aussi le plus riche en terme de fréquences : le son du silence que produit la superposition des bruits.

Partant de ces dessins composés de lignes d’écritures, la pratique de l’artiste a elle-même suivi une ligne qui l’a progressivement amené, avec les dessins de la série des Archipels, à défaire le fil des lettres, à étirer le ruban des phrases au point de les délier et de couler leurs lignes dans le creusé d’une autre histoire : celle de la ligne gravée et du dessin en général. L’aventure de la gravure sur cuivre, au burin ou à la pointe sèche, accompagne celle de l’écriture en ce qu’elles sont toutes deux liées à l’histoire de l’imprimerie. Mais au-delà, l’assimilation des lignes d’écriture et des lignes de dessin remonte à l’antiquité. Depuis ses mythes fondateurs la pratique du dessin se rattache à celle de l’écriture. On ne sait par exemple si la fameuse ligne tracée par Apelle, peintre du quatrième siècle avant notre ère, figurait sur un tableau abstrait exclusivement composé de lignes pures, ou sur les inscriptions numérales d’un emblème. La légende rapportée par Pline l’Ancien raconte que, dans le défit opposant le peintre à son homologue Protogène, destiné à savoir qui des deux saurait tracer la ligne la plus fine, Apelle avait recouvert celle de son adversaire d’une ligne si fine qu’elle échappait à la vue. De cette histoire découle également le proverbe « pas un jour sans une ligne » qui sera aussi bien cité par les peintres que par les auteurs pour invoquer la nécessité d’une pratique quotidienne de leur art. Idée que ces dessins semblent appliquer littéralement, dans ce que leur réalisation méticuleuse suppose de patience et de précision, la pratique du dessin confinant ici à un exercice de méditation.

L’effet de ronde-bosse généré par les tracés correspond par ailleurs à l’une des techniques qu’un Léonard de Vinci préférait, pour figurer la profondeur, aux lignes trop artificielles et toutes conceptuelles des constructions en perspectives linéaire. Celui-ci retrouvait dans leur manière de contourner un volume le motif des tourbillons et des entrelacs qu’il contemplait dans les courants d’eau, et dont il admirait les détours, la manière d’épouser les obstacles naturels avec spontanéité. Il avait constaté que ces ensembles des lignes sinueuses, se suivant dans leur tracé, plaisaient à l’oeil comme à l’esprit. Mais s’il faisait régulièrement appel à ce type de lignes pour suggérer les reliefs de ses dessins, c’est aussi en raison de son rapport privilégié à l’écriture. De manière générale l’apprentissage de la calligraphie était perçu par les humanistes comme un moyen d’acquérir l’habileté nécessaire à un dessinateur. Mais au-delà, le dessin constituait pour lui une forme à part entière d’écriture, pratiquant souvent l’un et l’autre dans un même élan. Pour faire apparaitre la « courbure » d’un objet, le mouvement de sa main épousait spontanément les tours et détours de l’écriture, dont les arabesques rencontraient son intérêt pour les noeuds, les entrelacs et tous les processus de croissance aux cours sinueux. Une boucle se trouvait ici bouclée, dans la mesure où c’est l’intérêt des arabes pour le dessin des noeuds et leurs connotations mystiques qui est à l’origine des courbes de notre écriture cursive avec tous ses développements à l’endroit des majuscules.

La série des Archipels se trouve ainsi à l’intersection de diverses catégories de lignes et font état de leur confusion dans l’histoire du regard. Les effets de ronde-bosse qui s’y développent invitent également à penser au motif des lignes de la main, rappelant le plissé de la peau, ou les courbes enroulées des empruntes digitales, thème que développe la série Square Beethoven, où des lignes d’écritures se superposent aux photographies des paumes de l’artiste. La ligne du dessin qui inscrit un mouvement sur la feuille, recoupe ici la ligne du destin censée être écrit dans la main, et la ligne du dessein inscrit dans le suivi de la démarche artistique. L’attention du dessinateur, portée à la pointe du tire-ligne, suppose une avancée lente qui fait du parcours de chaque tracé une aventure à l’échelle de ses sillages. Ces parcours minuscules racontent également une histoire. Ce ne sont pas des lignes droites, tendues par la volonté à travers l’espace blanc de la feuille, ou conduit par quelque décision rationnelle : ce sont des lignes qui suivent les voies de celles qui les ont précédées, modifiant insensiblement leurs trajectoires, de génération en génération, comme avance la tradition. Elles restent groupées, serrées organiquement les unes aux autres, faisant masse pour envahir les vides, pour se confronter aux grandes étendues d’espace vierge et occuper progressivement les terrae incognitae de la page. Ce sont aussi des lignes accidentées, des parcours suivis en pointillés qui, pour faire image, présentent des successions d’atermoiements, s’adaptant aux aléas de leurs propre cheminement.